LE PARRAINAGE : les témoignages de la "Linarès" à la "Goupil"

2025-06-16 10:00:00

www.saint-cyr.org

https://www.saint-cyr.org/medias/image/17911949485577f7a241c57.png

2025-10-14 10:35:53

2022-05-10 15:17:03

Maëlle HILIQUIN

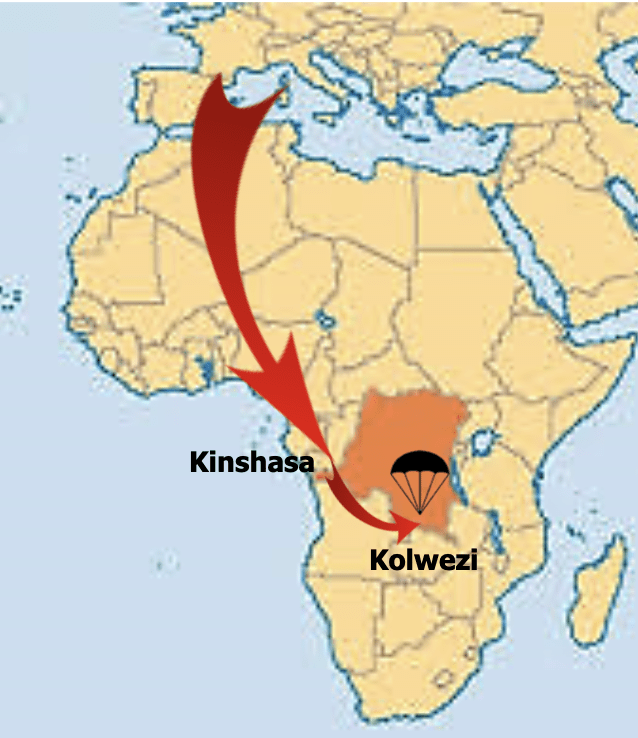

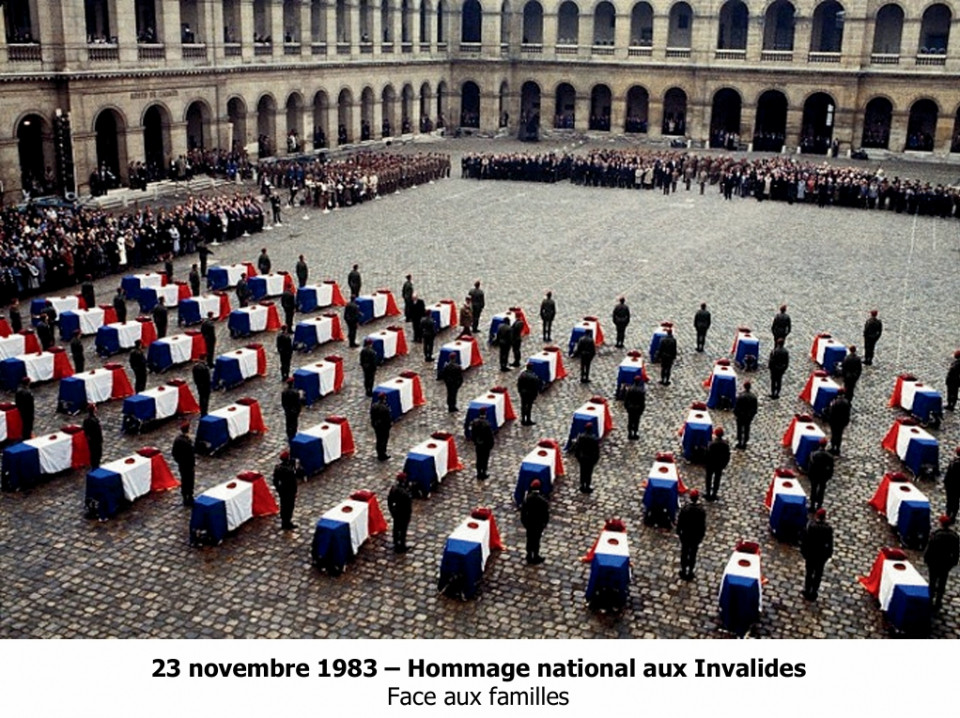

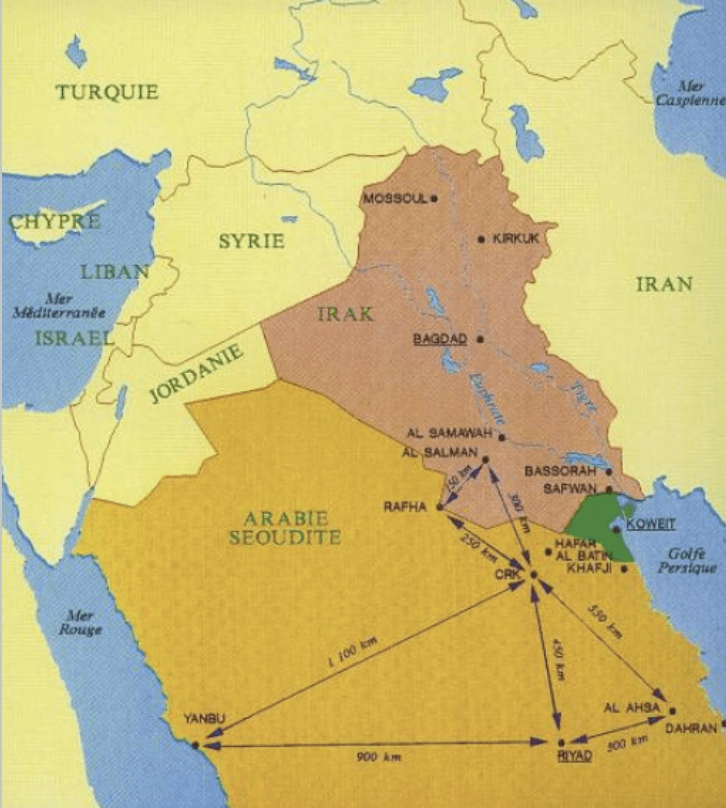

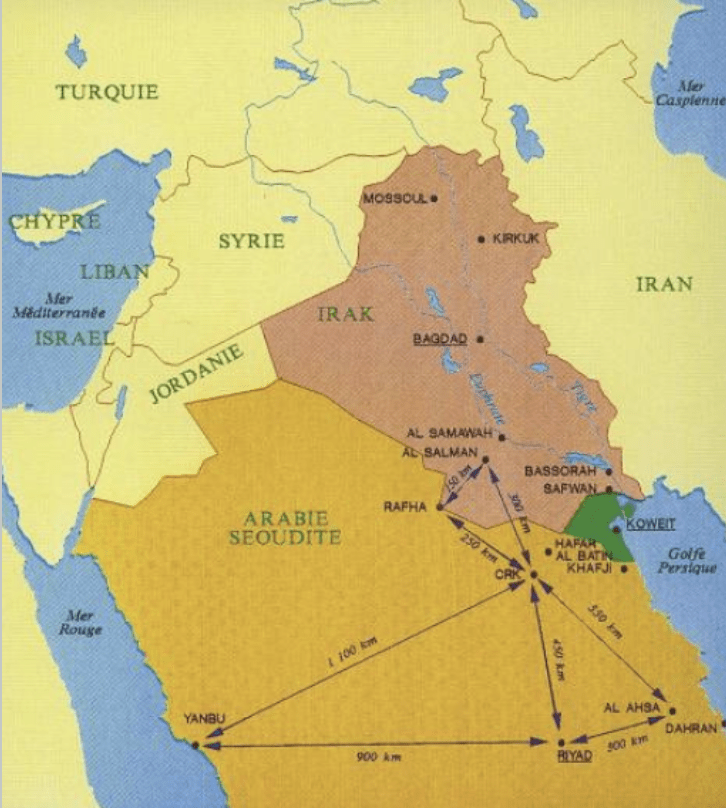

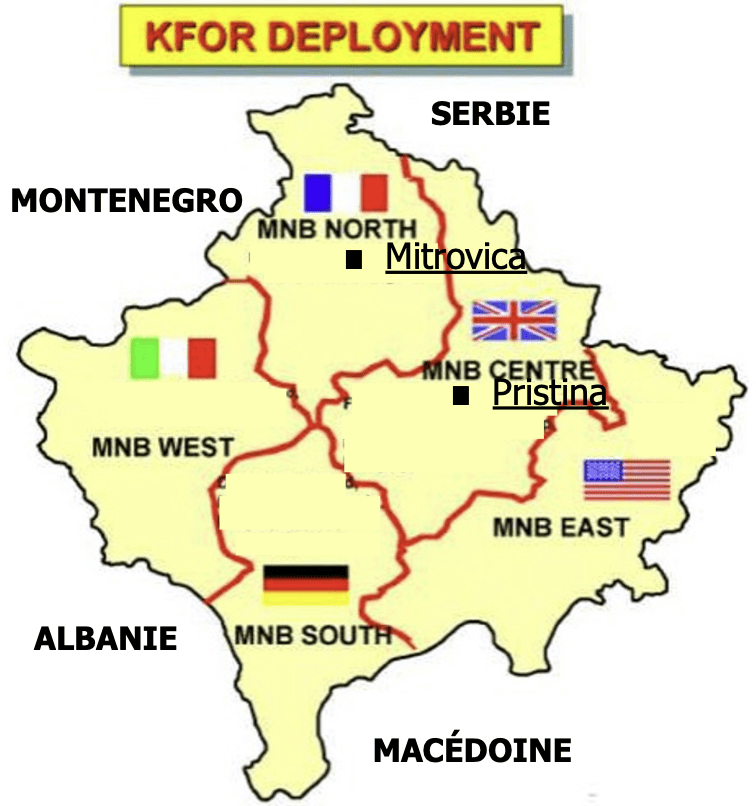

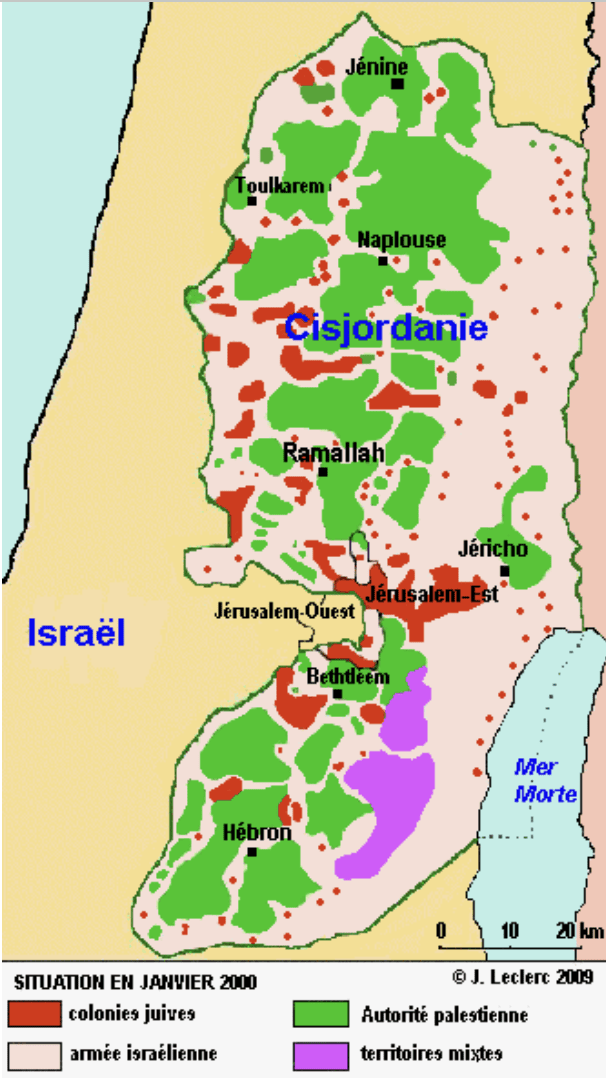

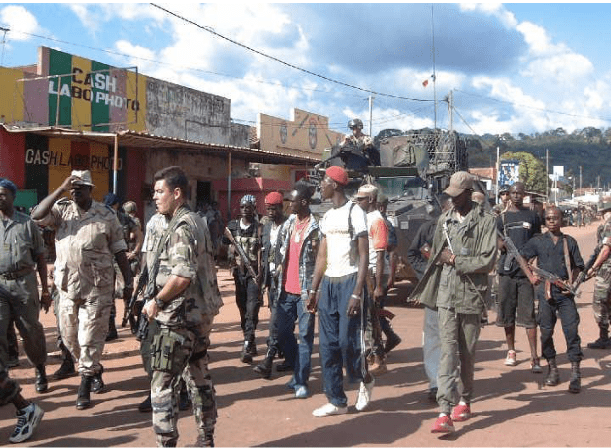

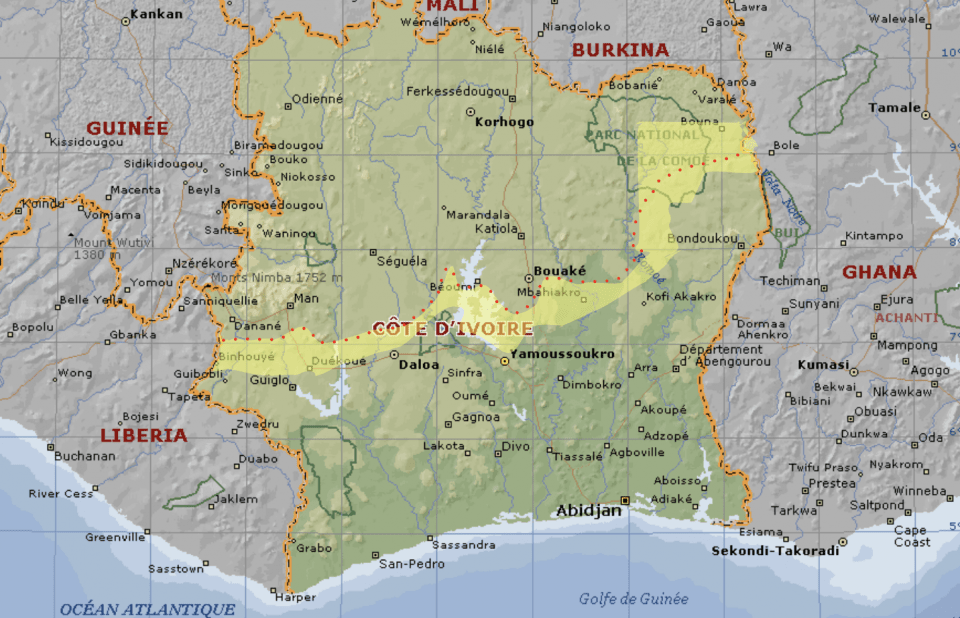

Intégralité des témoignages de la promotion "Linares"A l’occasion du parrainage de la « Goupil » le 5 avril dernier, la« Linares » a offert un aperçu du parcours d’officiers de leur promotion cinquantenaire. Retour sur ces témoignages qui illustrent les défis et les sacrifices consentis dans diverses opérations militaires. Ces transmissions d’expériences opérationnelles mettent en lumière l'importance de la préparation, du moral élevé, du courage, de la résilience et de l'engagement. Ces témoignages soulignent également l'importance de la coopération internationale, de la compréhension des réalités historiques et géographiques, et de la protection contre les manipulations informationnelles. 1974 – LA FRANCE ET SON ARMÉEpar Bertrand Ract-MadouxLa France compte 50 millions d’habitants, elle entame la dernière année des “30 glorieuses”. En équilibre budgétaire, bien que l’inflation soit à 12 % par an elle jouit d’une croissance à 7% et d’un formidable essor économique et démographique. La construction de centrales nucléaires et d’autoroutes bat son plein, comme celle du Concorde et de six sous-marins nucléaires lanceurs d’engins.La moitié orientale du continent européen est occupée par l’armée rouge, qui entretient 80 divisions de premier rang à « une étape du Tour de France » de Strasbourg. La guerre n’est pas une hypothèse mais une possibilité ; en France certains partis prônent le désarmement. De la Baltique à l’Adriatique le mur de Berlin fracture l’Europe. Brejnev règne à Moscou, Tito a encore deux ans à vivre et Enver Hodja écrase l’Albanie sous une tyrannie de fer dans le silence des grands médias sur le Goulag ou le Lao Gaï.Le Liban est encore “la Suisse du Moyen-Orient”. Les derniers soldats français ont quitté l’Algérie sept ans auparavant et les condamnés du “putsch d’Alger”, toujours privés de droits civiques, ont été graciés voici six ans.En septembre nous rejoindrons nos écoles d’application le jour des mutineries militaires de Karlsruhe et de Draguignan où des appelés feront grève. En juillet nous avions débarqué du“train-spé” à Montparnasse, accueillis par une meute chevelue qui beuglait : « L’armée ça tue, ça pue, ça pollue et ça rend con ! ». Il est dangereux de circuler en tenue dans le métro car l’on s’y fait insulter pour cause de cheveux courts.Chaque régiment d’appelés recèle un ou plusieurs comités de soldats organisés par des agitateurs gauchistes. Ils dispersent nuitamment dans les couloirs des tracts appelant au sabotage et à la désertion. Le 22e BCA se trouvera ainsi cloué dans son quartier un matin de manœuvres pour cause de sucre dans l’essence des réservoirs des véhicules. Il est courant que des cadres soient calomniés par campagnes de presse, et j’ai eu plusieurs fois cet honneur.Nous nous apprêtons à rejoindre une armée de terre qui souffre encore des séquelles de l’Algérie où tous nos officiers supérieurs ont combattu jusqu’aux « feux du désespoir ». Cette armée de terre, que nous serons les derniers cyrards à rejoindre avec le grade de sous-lieutenant, compte 400 000 hommes, issus du contingent pour les neuf dixièmes. Seuls la Légion et deux régiments des troupes de marine sont professionnalisés. Un tiers des sections est commandé par des aspirants du contingent, formés en quatre mois, et une section ne compte qu’un sergent d’active chef de groupe. Les autres sont des sergents appelés (souvent excellents) ou des caporaux-chefs. Hors forces d’outre-mer, cette armée de terre est composée de trois ensembles opérationnels : la 1re Armée (PC à Strasbourg) qui regroupe les unités blindées et mécanisées, les forces d’intervention et enfin les forces du territoire. La 1re Armée (150 000 h) est organisée en deux corps d’armée (trois à partir de 1983, par redistribution), dont un en Allemagne. Elle engerbe 15 divisions, dont 8 blindées et est équipée de 1350 chars de bataille AMX 30 et de 500 pièces d’artillerie. L’infanterie compte une centaine de régiments. À part les 55 000 hommes des trois divisions stationnées outre-Rhin et celles de l’est de la France, dont le matériel est assez moderne, le reste est équipé comme l’armée d’Algérie de 1960 : brelages en cuir, fusil 49/56, camions antédiluviens. La 11e division parachutiste roule en GMC et en Dodge, les unités d’outre-mer aussi. Nombre de régiments, y compris de cavalerie, sont dits de D.O.T. (Défense opérationnelle du territoire) c’est-à-dire qu’ils préparent le “combat mobile d’usure” contre un envahisseur ayant pénétré sur le sol national. Les moyens d’instruction manquent, on simule les mines par des rondelles de bois et les chars du “plastron” sont des Simca munis d’un panneau rouge.Dans les unités on est de service du lundi au samedi midi ; les compagnies ne disposent d’une permission de 48 h que tous les mois et de 72 h plus rarement. Nous intégrons six contingents par an. Les hommes seront instruits en un mois puis formés dans leur spécialité opérationnelle en un mois supplémentaire. À la mobilisation chaque régiment se dédouble et met sur pied un “régiment dérivé”, armé de personnel ayant effectué son service dans le régiment d’active. Tous les deux ans se déroule en quelques heures un exercice de mise sur pied de guerre du régiment, contrôlé par l’état-major de sa division. Les unités parachutistes, de la Légion et de la 9e DIMa montent quant à elles l’alerte Guépard en vue d’un départ en urgence si besoin.Les divisions de la 1re Armée participent fin septembre à un exercice annuel en terrain libre, qui engage, outre les éléments organiques du corps d’armée, deux divisions blindées et une d’infanterie en « parti bleu », et une division en « parti orange ». L’exercice dure cinq jours et se termine avant que le corps d’armée ne simule l’ordre de tirer les missiles nucléaires Pluton pour la frappe de dernier avertissement.Toutes les divisions blindées, au complet, se relaient au cours de l’année dans les grands camps de Champagne où elles effectuent des parcours de tir et des exercices rigoureusement contrôlés. Les résultats en sont observés à la loupe du haut en bas de la hiérarchie et des carrières s’y brisent parfois.Nous étions heureux de servir. Si l’ordre en avait été donné nous serions partis avec confiance à la tête de nos soldats et nous aurions fait notre devoir. Aujourd’hui nous avons le privilège de pouvoir dire : j’ai gardé la foi, j’ai tenu malgré tout, et j’ai transmis à mes successeurs une armée certes petite mais encore digne de ce nom.1978 – ZAÏRE – Opération Bonitepar Georges-Bernard BONJe vais tout d’abord resituer cette opération dans le contexte du moment et en évoquer (sommairement) le déroulement. J’exposerai ensuite ses caractéristiques, l’action personnelle du colonel Érulin et le bilan de cette OAP. Enfin je vous livrerai quelques éléments de réflexion personnelle.Le contexte généralNous sommes en pleine guerre froide. Mobutu a choisi le camp occidental et soutient, en Angola, l’UNITA qui lutte contre la guérilla marxiste. Les “tigres”, ex-gendarmes katangais, réfugiés en Angola depuis 1963, sont soutenus par les Cubains et les Allemands de l’Est. Après la sécession avortée des années 60, ils veulent s’emparer, pour la deuxième fois, du Shaba (ex Katanga) pour déstabiliser l’État zaïrois et saisir les ressources de cette province riche en diamants, cuivre et cobalt... exploitées par la GECAMINES. Le chef-lieu en est Kolwezi, ville de plus de 2 500 Européens et 100 000 Zaïrois.À KolweziLe 13 mai, plusieurs milliers de rebelles attaquent la localité et se livrent alors aux premiers massacres et pillages. Mobutu appelle la communauté internationale à l’aide. Les USA ne veulent pas s’engager ; les Belges hésitent. L’ambassadeur de France, M. Ross, ainsi que le colonel Gras, chef de la M.A.M, pressent le gouvernement français d’intervenir pour arrêter les massacres. Mobutu décide l’aérotransport du 311e Bataillon sur Lubumbashi et, le 16 mai, une compagnie est larguée pour reprendre l’aéroport de Kolwezi. Les FAZ sont décimées.La décision tarde à venir pour des raisons diplomatiques principalement. Mais, le 17 mai, le Président prend la décision d’intervenir et le REP est mis en alerte. Le 18 mai, les compagnies font route vers Solenzara d’où décolleront les avions qui se poseront le 19 à Kinshasa. La mission suivante est alors confiée au colonel Érulin : « Parachuté sur Kolwezi, reprendre dès que possible le contrôle de l’agglomération, y rétablir la sécurité en vue de protéger les Européens. »Le déroulementLes opérations vont se dérouler en 3 phases d’intensité décroissante :Du 19 au 21 mai, les compagnies larguées avec la 1re vague coiffent rapidement leurs objectifs et prennent l’ascendant sur l’ennemi en éliminant les rebelles pris dans la nasse. Le soir, la sécurité de la ville ne semble plus menacée. Le 20 mai, la 2e vague est larguée. Commencent alors le ratissage dans les cités indigènes avec plusieurs accrochages et la réduction de résistances isolées dont Metalshaba. Avec ma compagnie, nous monterons à l’assaut d’une position ennemie. Je mesure alors ce qu’endurèrent nos “Poilus” de 14 en effectuant des dizaines d’assauts. Une anecdote. En me redressant, au commandement du capitaine, je me fais la réflexion « qu’avec ma taille si les gars en face me manquent c’est qu’ils sont mauvais tireurs » !Les paras belges, arrivés en renfort, entreprennent de leur côté l’évacuation des Européens.Du 22 au 28 mai, après motorisation complète du régiment, commence la phase de stabilisation et d’élargissement du périmètre d’action par des opérations de reconnaissance en profondeur, recherche de survivants et de renseignements. Deux actions majeures sont menées dans les cités de Luilu et Kapata. Le 24, le régiment se remet enfin en condition.Le 28 mai, le 2e REP fait mouvement vers Lubumbashi avec pour mission, par sa présence, de rassurer les Européens. Le 6 juin commencent les retours à Calvi. Caractéristiques principales de cette opérationAu plan politique, le Président a fait preuve de courage en déclenchant cette intervention ; c’était un pari risqué. En effet le Régiment est engagé dans des délais très courts, avec peu de renseignements sur la situation, sans appui-feu efficace, avec un soutien santé limité et aucune possibilité de récupération ou d’envoi de renforts.Le succès géopolitique est indéniable. Il marque un coup d’arrêt aux tentatives d’expansion soviétique en Afrique. Le succès humanitaire l’est également. En moins de 48 heures les otages sont libérés et les Européens sécurisés en dépit des exactions, des cadavres, odeurs et spectacles de désolation…Au plan tactique, l’effet de surprise et la rapidité de réaction et d’exécution ont été déterminants. Ils ont été possibles grâce à l’entraînement très poussé du personnel, à la discipline, à une excellente condition physique et à une endurance éprouvée.Le moral élevé dont ont fait preuve les légionnaires a permis de prendre l’ascendant sur l’ennemi. Le courage était aussi au rendez-vous : c’était le baptême du feu et un saut dans l’inconnu pour tous.L’opération a demandé beaucoup de réactivité et de souplesse. De très nombreux ajustements successifs ont été nécessaires pour faire face aux imprévus : parachutes et avions inconnus, manque de cartes…La réussite de l’opération doit aussi beaucoup à l’’action personnelle du colonel Érulin qui était le seul à avoir connu l’épreuve du feu en Algérie. Le choix de sauter sur des DZ au nord de la ville (et non sur l’aéroport où l’ennemi nous attendait) a permis de jouer à fond de l’effet de surprise. Le choix des objectifs initiaux tous situés au cœur de la ville a permis de déstabiliser d’emblée l’adversaire et de contrôler les points majeurs. La décision de reporter le saut de la 2e vague au lendemain matin a écarté les risques induits par un parachutage et un regroupement de nuit malgré une situation globalement sous contrôle. La décision d’imposer un “halte au feu”, à plusieurs reprises, notamment au cours des opérations de bouclage, a permis d’éviter des tirs fratricides et de pouvoir déceler les positions ennemies.Bilan :plus de 2 000 Européens sauvés d’une mort probable (120 à 130 seront tués) ;au moins 800 Africains tués (plus de 200 rebelles) ;plus de 1 000 armes et munitions récupérées ;mais 6 coopérants français et 5 légionnaires tués ; 20 blessés. Quelques sujets de réflexion :le chef doit se préparer activement et moralement, avant l’action, à une prise de décision rapide (de l’ordre de quelques secondes dans les cas extrêmes) ;l’éthique du chef et le comportement de ses subordonnés : tout est repris dans le Code d’honneur du soldat ou du légionnaire ;l’efficacité technique et tactique ne s’acquiert qu’avec beaucoup de volonté et de travail (drill) ;la pratique du terrain apporte l’expérience de situations inédites, par nature imprévisibles ;la conduite à tenir vis-à-vis des blessés, des prisonniers, des populations civiles et des journalistes ;la discipline de tir et l’arrêt des tirs. C’est une opération “coup de poing” réussie grâce à la conjonction d’un certain nombre de facteurs dont je viens de vous entretenir servis par un zeste de chance.Presque 50 ans plus tard, on peut affirmer que cette opération n’a pas pris une ride et qu’en profitant de l’effet de surprise, elle pourrait être rejouée sans difficulté aujourd’hui.1983 – LIBAN – Opération Diodonpar Thierry MAESLe contexteUn focus sur un pan de notre histoire commune avec le Liban des années 80 avec notamment la force multinationale de sécurité à Beyrouth en 83-84 à laquelle j’ai participé comme capitaine commandant un escadron d’automitrailleuses.Nous venions de rejoindre nos régiments lorsque s’est achevée en 1976 la guerre civile au Liban. Guerre extrêmement violente qui a fait plus de 40 000 morts et 500 000 blessés, elle a révélé l’impossibilité de la coexistence de groupes de religions différentes au sein d’un même État. Beyrouth a été particulièrement touchée mais les combats se sont prolongés au sud d’où les Palestiniens continuaient à agresser Israël sans que l’armée libanaise ne puisse s’y opposer.C’est pourquoi Israël a déclenché une offensive éclair au sud Liban en mars 1978 et refoulé les Palestiniens au nord du pays.L’ONU envoie alors ses casques bleus pour observer le retrait d’Israël et aider le gouvernement libanais à restaurer son autorité. C’est la FINUL, force intérimaire des Nations-Unies au Liban. La France y contribue avec un régiment projeté en mars 1978 et elle y est encore aujourd’hui avec l’opération Daman.La situation se dégradant à nouveau en mars 1982, Israël envahit le Liban et écrase toute résistance jusqu’à Beyrouth. La communauté internationale décide alors d’évacuer les Palestiniens du Liban, et de déployer une force multinationale d’interposition dans Beyrouth.C’est d’abord l’opération Épaulard, opération de va-et-vient extrêmement périlleuse assurée par la France qui, au mois d’aout 1982, évacue par le port de Beyrouth près de 15 000 Palestiniens et leur leader Yasser Arafat.La FMSB Il s’agit ensuite de restaurer un État viable. Pour cela, dans la foulée est projetée la FMSB, force multinationale de sécurité à Beyrouth - opération Diodon - composée de 2000 Français, répartis dans toute la ville, de 2000 Américains tenant l’aéroport, de 200 Britanniques et d’un millier d’Italiens. Mon escadron était cantonné au Bois des Pins, sous tente. La situation dans Beyrouth s’est aggravée à l’été 1983 avec de fréquents bombardements et attentats terroristes. Nous étions vulnérables aux affrontements entre factions qui s’invectivaient à la Kalachnikov, au lance-grenades et à la roquette anti-char, voire au char AMX 13… n’hésitant pas les tirs tendus à travers notre cantonnement. Cela nous a conduits à remplir, des journées entières, des sacs de sable, à creuser des tranchées dans le bois, à réaliser des abris dans des conteneurs enterrés, comme en Ukraine aujourd’hui…Le groupement blindé à 2 escadrons d’automitrailleuses, alternait patrouilles en ville et tenue des entrées de Beyrouth, en mesure d’intervenir au profit d’un des 30 postes français.Nous étions en fait mal préparés à ce que nous allions trouver, le combat en ville, dans des ruines piégées au milieu d’immeubles de 10 à 15 étages d’où venait la menace de snipers ou de voitures piégées. Force d’interposition, immergée dans la population, il nous fallait parer des coups d’où qu’ils viennent sans engager le combat. Certains d’entre nous ont été abattus de sang-froid, à très courte distance par des tueurs passant en voiture à proximité. Pourtant, nous rencontrions chaque jour des chefs de milice, sur des barricades ou dans des quartiers chiites du sud.DrakkarC’est alors qu’eurent lieu presque simultanément le 23 octobre deux attentats à la voiture piégée, l’un à l’aéroport qui a fait 260 morts américains, et l’autre au poste Drakkar, d’une compagnie du 1er RCP, installée depuis peu dans un immeuble de huit étages. Attentat qui a tué 58 parachutistes et 6 Libanais. Le groupement blindé a alors participé pendant 6 jours au déblaiement du lieu de l’attentat, et à la sécurisation du site.Me rendant sur les lieux j’observai, sidéré, à l’emplacement de l’immeuble un cratère impressionnant qui donnait l’impression qu’un souffle puissant l’avait fait glisser sur le côté. J’ai pensé alors au CNE Thomas, rencontré trois jours avant, inquiet d’être installé dans un espace aussi étroit et découvert.Nous avons commencé à déblayer, chacun voulant faire au plus vite pour sauver des vies. Les parachutistes déposaient leurs camarades, morts ou blessés, sur des brancards aux abords du site que des ambulances, qui n’étaient pas toutes militaires, emportaient on ne savait où.À ce stade, je ne peux ici que relater quelques faits et ressentis personnels.J’ai eu à plusieurs reprises des espèces de nausées à la vue des horreurs qu’il m’était donné de voir, nausées qu’il me fallait contenir, dominer. Parmi elles, je conserve les souvenirs du corps sans vie d’un chasseur parachutiste traversé par des fers à béton, du corps d’un chasseur laçant ses rangers assis sur le bout de son lit picot, cassé en deux, ses mains placées de part et d’autre d’une de ses rangers, la tête entre les genoux et le crâne fendu d’une oreille à l’autre, d’une pelle mécanique dégageant le corps d’un tout jeune enfant, décédé, devant son père assis hagard près de moi, du corps d’un chasseur coincé entre un plafond et un plancher au-dessus du cratère - le tronc était masqué à la vue de tous, et le reste du corps pendait de façon obscène au-dessus du trou central, attendant que l’avancement des déblaiements permette de le dégager -, de “l’engueulade” reçue pour avoir cassé trop tôt la plaquette d’identification d’un chasseur, de l’inquiétude du commandement car on tardait à découvrir le capitaine Thomas - au passage, son corps et celui de son adjoint ont été retrouvés en Allemagne, c’est dire le désordre de cette phase ! -, de l’odeur de la mort, de l’insistance d’une équipe de presse voulant que je dise quelques mots « pour la télé » …Il me revenait de m’assurer du maintien de la capacité opérationnelle et du moral de mes hussards. Mais l’époque ne portait pas à la prise en compte du stress post-traumatique, regardé comme une faiblesse plutôt que comme une pathologie psychologique réelle. Je frémis encore en pensant qu’à notre retour nous avions démobilisé nos hussards sans que, ni nous, les cadres, ni le service de santé ne se souciaient des troubles invisibles que les horreurs vécues sur Drakkar avaient pu provoquer dans les cerveaux… Nous avions commencé nos missions à Beyrouth en accordant de la sympathie aux Libanais. Mais Drakkar a marqué un virage et nous avons alors poursuivi avec la rigueur et la méfiance que le contexte imposait désormais. Il nous était devenu difficile de faire “ami-ami” avec la population locale. La situation à Beyrouth continuant à se dégrader sans que nous puissions reprendre le dessus, la force a été rapatriée en mars 1984 après avoir perdu 92 Français, 265 Américains et 2 Italiens.ÉpilogueCette opération singulière m’a permis d’apprendre à dominer mes émotions face à l’insoutenable pour rester fort dans l’exercice du commandement. L’opération a conduit plus tard à des réflexions sur l’interposition, notamment en milieu urbanisé et au sein de la population, sur la protection, et surtout sur la prise en compte des troubles du stress post-traumatique.L’actualité au Liban, nous montre que ce pays est toujours aussi instable, compliqué, ingouvernable, que la guerre n’y a pas cessé et que la misère y est toujours présente. Ça bouge, certes, mais l’avenir n’est pas encore écrit !1991 – IRAK – Opération Daguetpar Bertrand BOURGAIN Introduction par Bruno DaryLe mur de Berlin vient de s’écrouler, à Paris, à Matignon on rêve de recueillir “les dividendes de la paix” et déjà une guerre se profile au Moyen-Orient, communément appelée la “Guerre du Golfe”, une guerre qui a opposé sous la bannière américaine une coalition hétéroclite de 900 000 hommes (37 pays) face à la redoutable (disait-on) armée irakienne. Plusieurs Linares ont été engagés dans cette opération.Bertrand Bourgain, colonel des gardes de la Linares, raconte son expérience de chef du CO de la division Daguet.Le contexteLe 2 août 1990 Saddam Hussein après une longue guerre d’usure gagnée (à quel prix ?) contre l’Iran chiite, s’empare du Koweït et menace l’Arabie Saoudite et les États du Golfe. Réaction immédiate des Américains qui déclenchent l’opération Desert Shield en projetant en quelques jours avions F15 et brigades de parachutistes. Ce sera le premier échelon de la coalition à laquelle se joindra la France du président Mitterrand dès septembre 1990. Dès lors commence une lente et chaotique montée en puissance de la 6e DLB, unité organique de la FAR, qui après de multiples et millimétrés renforcements atteindra la veille de l’attaque terrestre (7 mois après) un effectif de 9739 hommes soutenu par un GSL de 2449 hommes. Ce sera la division Daguet. C’est la première fois depuis 1945 qu’une division française est placée sous le contrôle opérationnel américain. C’est aussi la plus grande opération militaire depuis la guerre d’Algérie par le nombre de moyens humains et matériels déployés.Desert StormSept mois après, le 17 janvier 1991, l’opération Desert Storm est déclenchée par une longue campagne aérienne à laquelle notre armée de l’air a intensément participé. Le 24 février 1991 à 4 heures du matin la division Daguet renforcée de 3000 Américains placés sous son contrôle opérationnel, chargée de l’effort initial du 18e corps aéroporté US, débouche en Irak sur le flanc ouest de la coalition. En deux jours cette division a parcouru plus de 150 km en territoire ennemi, anéanti une division installée en défensive. Elle a fait 3000 prisonniers, mis le reste de ses adversaires en fuite, saisi ou détruit un matériel considérable. Le 28 février, les objectifs atteints, arrive totalement inattendu l’ordre de suspendre les opérations. Un cessez-le-feu après une “guerre de cent heures” qui, contre toute attente fit très peu de victimes, malgré les nombreux Scud “balancés” par Saddam Hussein…Arrêtons-nous un peu sur ce moment où se concentrent de façon bien symbolique les résultats des efforts militaires de la France depuis la création de la FAR en 1983.Tout d’abord la problématique du personnel ! Une armée de conscription et la décision très politique de recourir à des engagés (mobiliser des appelés aurait nécessité un vote du Parlement). Les ressources de la FAR majoritairement professionnalisées ne suffisant pas, il fallut prélever individuellement des engagés dans toutes les unités des forces terrestres, accentuant la cassure entre “2 armées de terre”. Le débat appelés/engagés fut relancé sur fond de frustration bien légitime des régiments de conscrits, qui n’ont jamais démérité. Six ans plus tard Jacques Chirac prononcera la suspension du service militaire. Pour alimenter un peu plus la confusion en matière de RH s’est ajoutée la décision incompréhensible de ne pas déployer de femmes sur le théâtre. Impensable maintenant ! Ce fut la dernière fois !EnseignementsCette offensive conduite à 5000 kilomètres du territoire national a validé le concept de la FAR. Agir vite, fort et loin ! Vélocité, puissance de feu et autonomie permirent à notre manœuvre d’être conduite opportunément grâce à une gestion parfaite des trajectoires, des combinaisons habiles entre unités et moyens de renfort ainsi que l’application successive et parfaitement coordonnée des feux d’avions, d’hélicoptères, de l’artillerie et des unités de mêlée. Nos AMX 10, 30 B2, VAB, canons 155 AUF1, les Gazelle et les Puma, les missiles Hot, Mistral, Milan, les systèmes RITA et Syracuse, sans compter le VTL qui a accompli des prouesses logistiques, ont constitué un système d’armes complémentaires, parfaitement inédit, cohérent et adapté à la mission. Toutefois il fallut faire preuve d’un grand sens d’adaptation sur le plan technologique. Ainsi, à l’inverse des procédures automatisées et des impressionnants modules de planification et de commandement américains, nos ordres étaient encore rédigés à la main, nos cartes renseignées avec des calques et de lourds rhodoïds qu’on se passait de la main à la main. Pas d’informatique et dans d’autres domaines pas de GPS, pas d’appareils de vision nocturne, pas de gilets de protection… Tout cela fut compensé par l’exceptionnelle résilience de nos unités, s’appuyant sur la formation, l’entraînement, la rusticité, la maîtrise du mode de vie, l’esprit de corps, et ce dans des conditions extrêmement contraignantes et déroutantes.En revanche, ce qui ne put être compensé ce fut la faiblesse de notre système de renseignement, tant à l’échelle stratégique qu’aux niveaux théâtre et tactique, qui nous a empêchés d’accéder de façon autonome à l’information nécessaire, notamment dans les travaux de planification. Sans les Américains nous étions presqu’aveugles. Pour une puissance nucléaire ce fut jugé, je cite : « inacceptable ». C’est ainsi que fut créée immédiatement à l’issue du conflit, en un temps record, la direction du renseignement militaire.Difficile de terminer ce rapide tableau sans souligner ces moments très forts de reconnaissance mutuelle entre la France et son armée mettant définitivement fin à la vague d’antimilitarisme qui affectait la société française.ConclusionOn nous a dit que cette guerre avait été la 1re guerre de haute technologie. À son époque évidemment oui ! Depuis les nombreuses interventions françaises en Europe, aux Proche et Moyen-Orient ou sur la terre africaine, ont marqué, chaque fois, un tournant dans la manière de faire la guerre. Le monde est mobile, les hommes changent et la technologie évolue au rythme de cycles accélérés, de plus en plus accélérés. Vous de la Goupil, vous allez devoir gérer l’intelligence artificielle dans un contexte d’implosion des délais et d’explosion de l’espace qu’il soit terrestre, aérien, spatial, électromagnétique… De quoi donner le vertige ! Mais n’oubliez pas que c’est bien le facteur humain qui, ici comme en Irak fut, est et sera encore le gage de tous les succès militaires. « Le combat est le but final des armées et l’homme est l’instrument premier du combat. » disait Ardant du Picq.Donc vous, ceux de la Goupil, la Patrie compte sur vous ! Et bon vent à votre promotion !1993 – SOMALIE – Opération Oryxpar Pierre de SAQUI de SANNES Introduction par Bruno DaryEn 1991, la Somalie bascule dans l’anarchie. La chaîne américaine CNN diffuse des images d’enfants somaliens d’une maigreur effroyable due aux luttes claniques. Cela amène les Nations-unies à voter le 3 décembre 1992 la résolution 794 et à lancer l’opération ONUSOM I au profit de la population. En mars 1993, l’opération ONUSOM II est montée avec pour objectif de désarmer les seigneurs de la guerre et en premier lieu Mohamed Farah Aïdid. C’est ainsi qu’en juin 1993, les Français de l’opération Oryx sont engagés dans Mogadiscio.Trois Linares ont participé à cette opération : Bertrand BOURGAIN, à l’état-major onusien, Jean-Bruno VAUTREY à diverses fonctions et Pierre de SAQUI de SANNES, commandant du groupement tactique, auteur du récit que Bertrand de Vaux va vous faire en son nom.Les combatsAprès diverses tentatives, le commandement de l’ONUSOM lance le 17 juin 1993, une opération pour tenter de neutraliser Aïdid et ses lieutenants en plein cœur de Mogadiscio. Le gouvernement français, pas très chaud pour que nous intervenions dans la ville, avait accepté que nous soyons déployés en couverture de l’opération. J’ai donc installé mon dispositif initial à hauteur d’un carrefour un peu en retrait.Les premiers coups de feu sont venus de la manufacture de tabac. Nous avons riposté avec nos tireurs de précision mais sans lancer de manœuvre. Je ne voulais pas hypothéquer mes moyens alors que l’on risquait d’être engagés ailleurs avec un très court préavis. Pendant ce temps, le bataillon marocain, en charge de l’action principale, se déployait en colonne le long de la ligne baptisée Dog. Très vite, la foule est venue s’agglutiner à eux. Le colonel marocain et son adjoint ont essayé de parlementer avec la population. Cela les a clairement identifiés et lorsque brusquement la foule s’est retirée, des tirs ont claqué et ils ont été immédiatement abattus. À l’écoute du réseau radio nous avons senti que la situation tournait mal. Au début, les Marocains parlaient en français, puis ils sont passés à l’arabe et parlaient de plus en plus vite. Je me suis dit en regardant la carte : « Quel merdier s’il faut aller les chercher ! » Au même moment, nous avons été pris à partie depuis l’Académie militaire, comme si cela était coordonné avec l’agression des Marocains. Il fallait réagir pour ne pas laisser les miliciens d’Aïdid prendre l’ascendant. Le problème était que les tireurs ennemis utilisaient les femmes comme bouclier. Elles se plaçaient en “rideau” devant une fenêtre, puis s’écartaient brusquement pour laisser la place à un gars qui lâchait une rafale. Venant de Djibouti, on connaissait la culture somalienne. Le fait d’utiliser les femmes et les enfants paraissait naturel car quand un clan se bat, c’est le clan en entier qui va au combat. Quoi qu’il en soit nous ne tirerions pas sur les femmes et les enfants, question d’éthique. Je savais également qu’après cette journée, l’opération continuerait et que le clan Aïdid ne nous aurait jamais pardonné d’avoir tué ses femmes et ses enfants.Pour résoudre le problème, j’ai fait tirer les blindés à la mitrailleuse sur les murs. Je signifiai ainsi à l’ennemi que nous avions les moyens et la volonté de riposter fort.Tout de suite après, j’ai reçu un appel du colonel Bourgain (un petit-co de la Linares), au PC de l’ONUSOM : « Écoute, ici, c’est la panique ! Il va falloir que tu y ailles. Comment est-ce que tu comptes faire ? » En regardant la carte, j’ai d’abord examiné la possibilité de passer par le sud. L’itinéraire était rapide et sûr mais, une fois dans la zone des combats, je serais englué avec les Marocains sans possibilité de manœuvrer. L’autre solution consistait à passer par le nord pour rejoindre un terre-plein dominant la zone des combats. De là je pourrais utiliser au mieux l’allonge de nos armes. Mais, cela supposait de traverser l’axe d’arrivée des renforts d’Aïdid. Au final, cette option me parut plus sûre en jouant sur la surprise.Avec le commandant Bonnemaison, mon adjoint nous identifions la nécessité de contrôler le carrefour au nord du terre-plein afin de pouvoir se désengager. J’ai alors divisé le groupement en trois éléments. La section sur VLRA de l’adjudant-chef Crand resterait sur la base de départ, avec les moyens sanitaires. Le deuxième échelon, aux ordres du commandant Bonnemaison, avec la section Martinez, sous blindage, et la section Delabbey sur VLRA, aurait pour mission de tenir le carrefour. Il me restait le peloton blindé de Carpentier, la section VAB de Nivlet et le groupe de sapeurs.Nous sommes partis “à fond”. On s’est fait “allumer” tout le long du parcours et on a essuyé plusieurs tirs de RPG. Avec de la chance, quelques rafales de mitrailleuses et beaucoup de vitesse, nous sommes passés sans casse. Une fois sur le terre-plein, nous nous mîmes en garde sur 360 degrés. Notre arrivée surprise a déclenché une volée de moineaux et tous les tirs se sont reportés sur nous.Cela a immédiatement soulagé la pression sur les Marocains.À cause des antennes de mon véhicule, je me suis retrouvé accroupi à côté de ma P4, dans l’impossibilité de commander. Mon conducteur a alors poussé le véhicule près d’un blindé, tandis qu’un VAB reculait. Ainsi protégé, j’ai pu “reprendre le manche”.Pendant ce temps, au deuxième échelon sur le carrefour, la section du chef Martinez était prise sous un déluge de feu. Son pilote de VAB ainsi qu’un autre gars se sont effondrés. Bloqué dans la tourelle, Martinez faisait “la boule de feu” avec sa mitrailleuse tout en demandant de l’aide. J’ai senti l’excitation monter d’un seul coup à la radio. J’avais fait mettre tout le monde sur le même réseau afin que tous partagent la même information. Je me suis vite aperçu que ce réseau unique avait un effet amplificateur sur la psychologie des hommes. Je me suis donc imposé de rester très calme.Sur le carrefour, la situation devenait critique. Le médecin avait réussi à évacuer les premiers blessés, mais d’autres allaient suivre rapidement. Un chef de groupe prend une balle dans le pied mais continue le combat. Un caporal-chef est blessé par un éclat dans le bras. Un chef de groupe de Martinez a son casque traversé par une balle. Surtout, le caporal-chef Liche, derrière sa 12,7, après avoir vidé deux caissons complets, est frappé à la tête par un tir de sniper. J’ai alors été pris d’un doute. Je commençais à me demander jusqu’à quand je pourrais éviter d’employer mes armes lourdes. L’adjudant-chef Crand, sérieusement accroché à son tour, m’appelait pour demander de l’aide. Je lui ai répondu qu’il devait se débrouiller seul. J’ai également refusé tout tir au Puma canon de 20 en appui. Cela aurait été un massacre et donc un désastre. J’ai donc ordonné au peloton de tirer à la mitrailleuse sur les toits qui surplombaient le carrefour.Cela faisait une bonne heure que nous étions là mais j’avais perdu toute notion de temps. Durant cette période, je n’ai pas eu l’impression d’être stressé. Dans ces moments, on ne pense pas à soi mais à ses hommes.Après des minutes difficiles, j’ai observé le sang-froid des marsouins et des paras qui tiraient autour de moi et je me suis dit « Bon, ça tient ! On va s’en sortir ! » J’apprenais que les sections du deuxième échelon avaient repris la situation en main au carrefour. Le commandant Bonnemaison avait pris l’heureuse initiative de s’emparer des baraques environnantes. De mon côté, j’ai senti que les tirs ennemis se faisaient moins pressants et que les gars d’Aïdid ne s’approchaient plus. Profitant de ce que la pression faiblissait, j’ai fait rejoindre le deuxième échelon pour réoccuper la position des Marocains.Peu de temps après, au milieu d’informations contradictoires, j’ai reçu l’ordre de fouiller les baraques entre l’Académie militaire et l’hôpital dans l’espoir de capturer Aïdid. J’ai lancé la fouille en commençant par l’hôpital. J’ai choisi pour cela la section Delabbey que je connaissais bien et dont les gars étaient bien “remontés” après les combats au carrefour. La fouille s’est bien passée, sans “dérapage”, mais Aïdid n’était pas là.À la radio j’ai senti que, dans l’euphorie retrouvée, le PC de l’ONU était prêt à me faire continuer toute la nuit. J’ai pris les devants et annoncé que je ne resterais pas seul dans ces quartiers. J’ai lancé le repli puis je me suis posté à l’entrée du camp de l’ONU jusqu’au retour du dernier véhicule.Les enseignementsOutre la “baraka”, la chance si chère à Napoléon, j’ai retenu l’impérieuse nécessité de connaître son ennemi. L’expérience acquise à Djibouti avec le 5e RIAOM pour séparer les Afars (Éthiopiens) et les Issas (Somaliens) nous a grandement servi. Je savais que la foule en face de nous n’était pas otage mais partie prenante de l’affrontement. Cette donnée n’avait pas été intégrée par les contingents pakistanais et marocains. Elle ne le sera pas non plus par le contingent américain engagé quatre mois plus tard dans la même zone (19 tués et environ 80 blessés dans l’opération Faucon noir). Ce sera à vous, jeunes officiers, de travailler sur l’histoire, la géographie et la culture des zones et des habitants de vos futurs engagements. C’est tout le sens de la devise de notre belle École : “Ils s’instruisent pour vaincre”.1995 – BOSNIE – IFORpar Bruno Dary Le passage de l’ONU à l’OTANIl est quand même nécessaire de rappeler le cadre général de cet engagement très particulier et surtout de cette première action de l’OTAN en Europe !À la suite de la mort du maréchal Tito (1980) et de la chute du rideau de fer (1989), et donc la fin d’un pouvoir quasi dictatorial, la Yougoslavie va imploser entre ses trois principales communautés, serbe, bosniaque et croate. Il va s’en suivre une guerre civile dans laquelle l’ONU s’impliquera dans le souci de protéger la population et d’assurer son ravitaillement, en projetant une force d’opération multinationale, la FORPRONU, dont les effectifs au cours de l’année 1995 dépasseront les 35 000 soldats. Mais malgré toute la bonne volonté des pays contributeurs, de ses différents chefs et de leurs contingents, son engagement restera un échec en raison de règles d’engagement inappropriées - notamment celles de l’ouverture du feu limitée à la stricte légitime défense - et de la liberté de circulation restant dans la main des autorités locales ! Cette incapacité atteindra un point de rupture au printemps 1995, notamment pour la France, lorsque plusieurs cadres seront faits prisonniers et qu’un point sensible au cœur de Sarajevo sera pris de force par les Serbes, le pont de Vrbanja. Suite à ces actions, le président de la République française, tout fraîchement élu, Jacques Chirac, obtient la libération des officiers prisonniers et ordonne la reprise de ce pont. Cette dernière fut effectuée le 27 mai 1995, par une section de la 3e compagnie du 3e RIMa, alors commandée par le capitaine Lecointre, aujourd’hui grand chancelier de la Légion d’honneur après avoir été CEMA. C’était il y a près de 30 ans, jour pour jour…Ensuite la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas décident d’engager une force, la MNB (Multinational Brigade) plus sous Casque bleu et avec des règles d’engagement “robustes”.C’est le 2e REI, qui est désigné pour participer à cette mission particulière, commandée alors par l’un de nos p’tits cos, le colonel Antoine LECERF, aujourd’hui décédé et qui aurait dû témoigner ce soir ! Cette mission était particulière car elle venait se superposer à la FORPRONU. En ce qui me concerne, chef de corps du 2e REP, je lui succéderai quatre mois plus tard, à la tête d’un GTIA de quelque 1 300 hommes, dont 4 compagnies de combat du même régiment, du rarement vu en OPEX. La situation était paradoxale puisque la FORPRONU voyait toujours son action limitée par des ROE obsolètes et nous-mêmes qui bénéficions de règles mieux adaptées, mais à mettre en œuvre avec discernement pour ne pas mettre de l’huile sur le feu ! Puis vint enfin de 20 décembre 1995, où, à la suite des accords de Dayton, l’ensemble du dispositif passa sous commandement de l’OTAN avec la volonté de protéger la population, de contrôler le territoire, et surtout l’ensemble des groupes armés. L’actionQuelques points particuliers et anecdotes de cette phase intéressante méritent d’être rapportés.L’utilisation des radars TPQ hollandais. La participation hollandaise, quoique discrète, fut essentielle, car, pour la première fois, nous avons bénéficié de radars de trajectographie, ce qui nous permettait de détecter très rapidement la position des batteries, serbes pour la plupart, et d’effectuer très rapidement des tirs de contre-batterie. Ce procédé marcha parfaitement jusqu’au jour où les Serbes installèrent leurs propres batteries dans des cours d’école ou dans l’enceinte des hôpitaux, ce qui nous obligea à conduire soit des actions terrestres, soit des frappes de nuit avec des hélicoptères.La reprise du check-point Sierra. Ce check-point tristement célèbre contrôlait l’accès de Sarajevo à l’ouest, entre les zones bosniaque et croate. Tous nos grands généraux y ont passé des heures, voire des nuits, à attendre le bon vouloir des autorités bosniaques pour pouvoir rejoindre Sarajevo !Le lendemain des accords de Dayton, je m’y suis rendu personnellement, appuyé par une section d’infanterie et un peloton d’AMX 10 RC. La négociation a été très, très, très courte, car pendant que je parlais, les 3 blindés pointaient sciemment la Bosniaque tristement célèbre chez nous et qui nous cassait les pieds depuis longtemps, pendant que la section démontait les sacs de sable du check-point ! Le plus difficile resta de convaincre la population de ne plus s’arrêter à ce check-point…La neutralisation d’un CO croate. Un matin, je suis prévenu que 3 Puma allaient venir récupérer ma section de commandos parachutistes, pour une action spéciale, sans autre précision. Le soir venu, je vois revenir ma section, auréolée d’une magnifique OHP sur un CO croate, plus ou moins caché, mais totalement en dehors des modalités des accords de Dayton. La section avait neutralisé les quelques sentinelles et surtout récupéré de nombreux documents particulièrement précieux pour poursuivre le désarmement du pays.Autre action de désarmement où, moi, chef de corps du 2e REP, je fis don de mon corps à la Patrie. Nous devions récupérer tout l’armement et les munitions d’un grand dépôt bosniaque entouré de mines bondissantes armées sur toute sa périphérie. Après nous avoir fait ouvrir les portes sans trop de ménagement, les unités de combat se répartirent pour récupérer armes et munitions, avec beaucoup de précautions, pour éviter des accidents collatéraux. Pendant ce temps-là, de mon côté, me revenait la mission d’expliquer notre action au chef du dépôt, assez compréhensif, avec qui j’ai passé la matinée à partager des truites frites accompagnées d’un grand nombre de verres de slivovitz, l’équivalent local de la vodka ; inutile de vous dire, qu’à la fin de la matinée, l’opération était bien achevée par le régiment sans aucun incident armé ! Quant à moi, mon fidèle conducteur me ramena… dans ma chambre !RetexVoici quelques enseignements que j’ai tirés : ils pourraient vous intéresser, dans des situations similaires auxquelles vous seriez confrontés. Une très bonne connaissance du cadre de l’action, des limites géographiques et des règles d’engagement, jusqu’aux petits échelons est indispensable. D’où la nécessité d’effectuer des séances de formation et d’information à tous les niveaux !La sécurité, notamment quand vous récupérez de l’armement étranger est impérative. J’avais constitué à cet effet une petite cellule dont c’était la mission essentielle, si bien que, malgré la grande quantité d’armes récupérées et surtout des tonnes de munitions regroupées et ensuite détruites, nous n’avons eu aucun incident à déplorer.Le dialogue ne doit se faire qu’en position de force. Il faut toujours maintenir le dialogue ou une capacité de dialogue, mais en position de force. Cela sous-entend trois facteurs : être dans son droit, savoir expliquer et convaincre que l’on a le droit avec nous, enfin se tenir prêt à intervenir par la force et de façon proportionnée, en cas de besoin.Dernier enseignement lié au climat. Une partie du GTIA était engagée sur le mont Igman où en hiver la température peut descendre la nuit jusqu’à -30° C ! Inutile de dire qu’une part importante du temps et de l’énergie des unités consistait alors à se protéger du froid et à protéger le matériel. Cela limitait forcément le temps consacré à la manœuvre à quelques heures de la journée ! Parmi, mes capitaines, l’un d’eux venait de commander sa compagnie et avait rejoint le BOI. Il faisait partie du GTIA : il s’appelait Thierry BURKHARD. Et donc, aujourd’hui, quand il évoque le conflit en Ukraine avec des autorités politiques ou militaires, il sait pertinemment de quoi il parle, quand il évoque les capacités des forces en présence, qu’elles soient ukrainiennes ou russes, dans de telles conditions de température…2000 – KOSOVO – Opération Tridentpar Alain Boulnois Introduction par Bruno DARYEn 1999, sous la pression américaine le conflit dans les Balkans s’étend au Kosovo sous le commandement de l’OTAN. L’ONU régularise cette situation par la résolution 1244. Dans ce cadre, la France se voit attribuée la responsabilité de la zone très sensible de Mitrovica et le commandement de la brigade multinationale Nord (la BMN-N) ; ce sera l’opération Trident. De nombreux Linares y participeront. Alain Boulnois nous évoque sa mission.Caractéristiques marquantesAu début de l’année 2000, la 9e brigade d’infanterie de marine est désignée pour assumer l’encadrement de la brigade multinationale Nord au Kosovo. C’est ainsi que mon camarade Pierre de Saqui et moi débarquons à Mitrovica, lui comme commandant de brigade et moi comme chef d’état-major. Cette mission nous a marqué tous les deux par son niveau de violence et son extrême complexité.Pour la violence, nous sommes très vite mis dans le bain.Le dernier jour de passation de consignes, un conducteur serbe croise un cortège funèbre albanais. En quelques minutes, le véhicule est mis sur le toit. Le malheureux conducteur est extrait de son véhicule et décapité à coups de pare-brise à même le macadam.Au cours des presque 5 mois d’opération, nous ne déplorerons par chance aucun mort. Néanmoins une centaine de blessés graves feront l’objet d’une EVASAN vers la France. Concernant la complexité, elle comporte de très nombreux volets.Outre la multinationalité accompagnée d’objectifs politiques divergents, il convient de citer le cadre juridique en “millefeuille”, allant des “régulations” de l’ONU aux ROE (règles d’engagement) de l’OTAN en passant par le droit kosovar (serbe ou albanais), le tout sous couvert (compatible ?) du droit français classique de temps de paix.Il faut également mentionner les zones, dont la ville de Mitrovica, gravement polluées au plomb, à l’acide sulfurique (répandu en mares) et même à l’uranium (en provenance de certaines munitions utilisées par les Américains).On doit y ajouter la pression médiatique, les enjeux financiers, les ONG aux objectifs souvent partisans ou pécuniaires…Mon petit-co Pierre n’hésitait pas à parler de “merdier”.Le temps m’étant compté, j’ai choisi de vous parler de la multinationalité et de la notion d’allié.Multinationalité et alliésPour commencer, la brigade, forte d’environ 9 500 hommes, recense pas moins de 22 nationalités différentes (réputées alliées). Cette tour de Babel constitue en soi un facteur important de complexité.Sur les 7 bataillons de mêlée permanents de la brigade, 4 sont étrangers : un belge, un danois, un émirati et même fait sans précédent un russe.Nous pensions que les soucis viendraient de ce dernier. Il n’en fut rien ; ce bataillon se révéla certes très rustique mais parfaitement loyal et même francophile. Il n’acceptait d’ordres que des Russes bien sûr ou des Français, à l’exclusion de toute autre nationalité.La première tension rencontrée concerne le bulletin de renseignement envoyé quotidiennement à l’état-major de la KFOR. Ce BRQ, retransmis au commandement de l’OTAN, est systématiquement déformé pour dramatiser la situation.Je demande des explications au chef du B2, un lieutenant-colonel américain. Après de premières explications fumeuses, il me déclare que c’est une nécessité pour les GI’s dont la prime d’opération est calculée en fonction de la dangerosité du secteur. Je lui fais alors remarquer qu’il n’y a aucun Américain dans le secteur français. Après quelques instants d’une discussion devenue houleuse, il finit par m’avouer qu’il a des consignes directes du général américain SACEUR, Wesley CLARK, patron de l’opération.Ce dernier avait besoin de se mettre en valeur en prévision de sa future candidature aux prochaines primaires des élections présidentielles aux États-Unis.Le deuxième incident qui me vient à l’esprit concerne le détachement par la brigade Centre, “britannique”, d’une unité de guerre électronique. La compagnie suédoise qui arrive se révèle redoutablement efficace et durant une semaine nous recevons tous les jours de nombreux renseignements. Puis brutalement rien ! Plus rien !Mon spécialiste envoyé aux nouvelles revient rapidement. Il me rend compte que non seulement l’unité suédoise a été discrètement remplacée par un détachement anglais, mais que de plus, les antennes d’écoute ne sont plus braquées sur les Serbes et les Albanais, mais sur notre propre état-major.J’accorde 3 heures à Albion pour déguerpir.Autre anecdote, pour une opération sensible nous bénéficions du renfort de Canadiens.Ce bataillon reçoit et accepte la mission de tenir un secteur afin de faire écran entre les communautés albanaise et serbe. Au jour et à l’heure dits, le secteur canadien est désespérément vide de troupes et le détachement reste muet aux appels radio. Dans l’urgence, je remanie le dispositif et confie la zone à une autre unité. C’est alors que le commandant du bataillon canadien arrive à mon PC et fait un scandale au motif qu’on a lui retiré sa mission en violation des règles intangibles de l’OTAN. Au bout d’un moment, sa position n’étant pas défendable, il m’avoue qu’une équipe de télévision canadienne inattendue couvrait sa mise en place et que suite à ce reportage transmis en direct, il venait de recevoir d’Ottawa l’ordre de stopper immédiatement sa manœuvre.Il ne serait pas correct de mentionner les seuls aspects négatifs de la multinationalité : il existe de vrais alliés loyaux et efficaces.En particulier, nous sommes nombreux à garder un excellent souvenir du bataillon danois dont la loyauté et l’efficacité ne se sont jamais démenties y compris dans les moments difficiles.De même, à l’occasion d’une relève par une unité lusophone, je suis parvenu à débloquer la situation en utilisant successivement la langue portugaise avec le chef de détachement puis la langue ibérique lors d’un échange téléphonique avec son chef d’état-major espagnol. Le climat de confiance créé par l’usage des langues maternelles des correspondants a permis l’élaboration d’une solution satisfaisante et efficace.Pour terminer, je ne peux passer sous silence un épisode survenu pratiquement en fin de mission.Les Albanais avaient déclaré leur volonté d’occuper la moitié nord de Mitrovica habitée par des Serbes. Pour cela, ils annoncent une déferlante de manifestants destinée à submerger nos forces. 100 à 200 000 Albanais sont attendus, accompagnés d’une horde de journalistes arrivés par charters complets. L’affaire s’annonçant chaude, la KFOR nous envoie des renforts en provenance des autres brigades.Le jour J, le patron de la KFOR, un général de corps d’armée allemand, déboule furieux à notre état-major, et demande pourquoi tel pont donnant accès à Mitrovica n’est pas tenu. Nous sommes dans l’obligation de l’informer que ledit pont était confié à un bataillon allemand qu’il nous avait personnellement envoyé. Hélas, à peine arrivé sur place, le commandant du bataillon échange directement avec Berlin et reçoit l’ordre de quitter les lieux.Notre malheureux chef allemand s’est effondré sur une chaise au bord de la dépression profonde.RetexDe cette expérience, j’ai retenu que la multinationalité est un fait incontournable pour les opérations dès qu’elle dépasse une certaine dimension mais il revient à chacun de discerner la part de fiabilité réelle de chaque allié. Cette notion d’allié connait autant de déclinaisons que de nations participantes et que de circonstances.En guise de conclusion, je vous laisse le choix entre deux formules.La première s’appuie sur la sagesse grecque, avec une maxime vieille de plus de 2000 ans :« Mon Dieu gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge ! » Antigone II de Macédoine (repris par Voltaire).La seconde s’inspire de l’humour anglo-saxon très terre-à-terre : « Every day same shit. »Devise informelle de la KFOR.2001 – ISRAËL – Attaché de défensepar Bertrand Binnendijk En 2001, j’étais affecté comme attaché de défense (ou AD) en Israël. Un AD, c’est le conseiller de l’ambassadeur pour les questions militaires.2001, c’était le début de la deuxième « intifada » ou guerre des pierres. La population palestinienne de Cisjordanie et de Gaza s’est soulevée à nouveau contre l’occupation israélienne, en pratiquant de très nombreux attentats-suicides dans les villes israéliennes, provoquant des milliers de morts chez les Israéliens et subissant leurs représailles aussi massives que sanglantes. Comment en était-on arrivé là ?Le 22 novembre 1947, le plan de partage de la Palestine mandataire élaboré par l’ONU propose la création de deux États : un État juif et un État arabe. Les pays arabes rejettent cette résolution et manquent ainsi le train de l’Histoire.Le lendemain du vote, la guerre civile éclate entre les deux communautés juive et arabe. Ce fut le début d’une succession de crises, dont la dernière à Gaza n’est que l’avatar le plus sanglant, avant la prochaine d’ici une vingtaine d’années, le temps d’attendre que les gamins arabes de cinq ans aujourd’hui aient atteint l’âge de prendre leur destin en main à leur tour !Pourquoi, depuis 1948, le monde ne parvient-il pas à trouver une solution viable de deux États vivant en paix côte à côte pour mettre un terme à la succession de crises toujours plus sanglantes ? Parce que les deux parties refusent obstinément de trouver des solutions viables et réalistes aux trois points de blocage existentiels suivants :le statut de Jérusalem, ville sainte de l’islam et du judaïsme, que les deux parties veulent s’approprier ;le problème des plus de cinq millions de réfugiés palestiniens qui attendent toujours de rentrer dans une maison qui n’existe plus depuis belle lurette ;le problème des 700 000 colons juifs installés illégalement sur le territoire palestinien et qui transforment un hypothétique futur État palestinien en peau de panthère inacceptable et injuste.Ces trois points font l’objet d’un blocage absolu des deux côtés. C’est vital pour les Israéliens et c’est une question d’honneur pour les Palestiniens. Même les EU se montrent incapables d’imposer une solution acceptable aux deux parties. Dans ces conditions, les cessez-le-feu se sont succédé et ont été systématiquement violés.Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, vous serez confrontés au conflit israélo-palestinien comme nous l’avons été nous-mêmes.Ma missionQuel était mon rôle ? Nourrir l’EMA et mon ambassadeur en renseignements de toute nature. Le but était de comprendre vraiment ce qui se passait en se fondant sur des faits vérifiés.Tel un sous-lieutenant de cavalerie légère, j’ai sillonné le pays dans tous les sens pour recueillir un renseignement qui ne soit pas manipulé par la propagande omniprésente des deux parties, pour me faire une idée la plus juste possible de la situation politico-militaire, comprendre quels étaient les points de blocage et quelles pistes de retour à la paix le gouvernement français pourrait essayer de mettre sur la table.J’étais en contact très étroit avec les autorités militaires israéliennes qui se méfiaient de nous comme de la peste tout en ayant besoin de nous pour faire passer leurs messages. Il fallait donc gagner leur confiance sans (trop) se laisser manipuler.Intérêt de cette expérienceEn quoi cette expérience aussi passionnante qu’exceptionnelle pourrait-elle vous concerner un jour ? La réponse revêt plusieurs dimensions.La première concerne la nécessite absolue de comprendre la mémoire collective des peuples mis en cause dans ces crises. Cette mémoire, façonnée au fil des siècles, constitue, inconsciemment souvent, le substrat psychologique d’une communauté humaine. S’appuyant sur une terre donnée, cette mémoire est constituée d’une appartenance ethnique, d’une langue, d’une culture, bien souvent d’une religion commune et d’une histoire partagée. En Israël, on ne peut pas faire l’impasse sur la Shoa !Tout officier n’a pas à aimer ou à détester tel ou tel parti. Il doit chercher à les connaître et à les comprendre afin d’acquérir cette indispensable intelligence de situation. Pour cela, j’ai rencontré des centaines de militaires israéliens. J’ai été mis en joue des centaines de fois par des gamins de dix-huit ans qui tiraient avant de faire les sommations. Je suis allé dans les tunnels de Gaza. J’ai recueilli des explosifs palestiniens faits maison à fin d’analyse. J’ai bu des hectolitres de café pour écouter, comprendre et rendre compte.La deuxième dimension concerne l’absolue nécessité de cultiver de solides connaissances historiques et géographiques. Mon professeur d’histoire de classe de seconde nous rappelait à temps et à contretemps que tout évènement historique, les guerres en particulier, avaient des causes lointaines et des causes immédiates.La cause immédiate de la crise en Palestine n’a pas commencé le 7 octobre 2023 ! Elle a commencé le 29 novembre 1947, avec la résolution 181 qui jetait les bases d’un État juif et d’un État arabe. Et il est permis de faire remonter les causes lointaines aux persécutions subies par le peuple juif depuis deux mille ans.La troisième dimension concerne les effets de la propagande. Je l’ai déjà évoquée et c’est une condition essentielle d’un renseignement de qualité et donc exploitable. Tout renseignement doit être vérifié, croisé, confirmé. En 2002, les Palestiniens eurent le génie d’appeler Djéninegrad une opération antiterroriste israélienne dans la ville de Djénine. Djéninegrad-Stalingrad ! Trois mille Palestiniens soi-disant massacrés. Crime de guerre ! Le monde entier bouleversé, Israël condamné. J’y suis allé. J’ai mesuré au double-pas appris en ces lieux il y a cinquante ans et j’ai estimé à une centaine le nombre vraisemblable de combattants palestiniens. In fine, on ne relèvera que 58 cadavres. Je ne m’étais pas trop trompé, mais le mal était fait !Le temps me faisant cruellement défaut, je ne peux pas vous en dire plus.Alors, voilà mon héritage, voilà mon testament. 2003 – CÔTE-D’IVOIRE – Opération Licornepar Bertrand Ract-Madoux La république de Côte-d’Ivoire est un pays remarquable où la Linares s’est illustrée à de nombreuses occasions. À la mort du président Houphouët-Boigny, en 1993, le pays était entré dans une période de turbulences politiques incessantes. Dans cette période, plusieurs petits-cos y servirent. Ainsi, en 1992, Alexandre ELLENBOGEN (2/2) commande l’école ivoirienne d’officiers de Bouaké tandis que Richard SABORET (3/3) est à la tête du 43e BIMa à Port-Bouët ; il trouvera malheureusement la mort dans un accident d’hélicoptère au nord-est du pays.Ils sont suivis en 1995 et 1996 par une deuxième vague de camarades. Il s’agit tout d’abord de Didier LANQUETOT (3/1), détaché en assistance auprès de la DCTI ivoirienne ; il sera confronté à une très délicate enquête sur le versement des soldes. Il est rapidement rejoint par Jacques Villelongue (2/2), conseiller du ministre de la défense, et Renaud Bléger (3/1), 1er secrétaire à l'ambassade de France. Dès cette période, tous les trois ont identifié les dissensions croissantes au sein des FANCI (forces armées nationales de Côte-d’Ivoire). Avec l’élection du président Gbagbo, en 2000, les tensions iront s’accroissant dans le pays et notamment au sein de l’armée. Et le 19 septembre 2002, le nord du pays se rebelle et les mutins s’emparent des villes de Khorogo et de Bouaké notamment. Prépositionné en Côte-d’Ivoire, le 43e BIMa, stoppe par un coup d’arrêt les “forces du nord” qui voulaient marcher sur Abidjan. La France déclenche l’opération Licorne, le 22 septembre 2002.Le premier commandant de l’opération est le général Emmanuel BETH (2/3) commandant la 11e brigade parachutiste. Il y est déployé d’octobre 2002 à janvier 2003. Le déploiement rapide de quelque 2 000 parachutistes conduira à une force de 4 000 hommes, au vu de l’immensité du territoire. Cette opération Licorne permettra d’éviter une guerre civile totale en Côte-d’Ivoire, puis progressivement de ramener le calme.Parallèlement, l’ambassadeur de France en RCI est relevé de ses fonctions et un nouvel ambassadeur est nommé. Au moment de la relève, le président de la République refuse alors de laisser partir le général BETH, car il estime que sa présence est essentielle sur place ! Un compromis est alors trouvé par l’EMA, en le maintenant sur place comme COMFOR et en nommant un “adjoint tactique”, le général Bruno DARY (1/1) qui commande la 6e brigade légère blindée. La notoriété d’Emmanuel BETH a sans doute contribué à sa nomination ultérieure comme ambassadeur de France au Burkina Faso en 2010.Le général DARY explique : « Nous nous sommes donc retrouvés à deux généraux de la même promotion, sur le même théâtre d’opérations, avec moult consignes du CEMA, du CEMAT, du cabinet du Ministre pour que tout se passe bien ! Et c’est bien ce qui s’est passé. »Une “zone de confiance” a été établie d’est en ouest, pour séparer les antagonistes, éviter les affrontements incessants. Un gouvernement de transition a été mis en place, avec des représentants des forces du nord, qui fut intronisé à Yamoussoukro. Le président Gbagbo clôtura cette journée par une formule ambigüe, dont il avait le secret, en s’adressant notamment aux nouveaux ministres issus de la rébellion : « Messieurs les ministres du nouveau gouvernement, je n’ai qu’un mot à vous dire : bienvenue en enfer ! » Le 9 juin 2003, l’opération Providence est déclenchée par la France. Elle consiste à évacuer 600 ressortissants français, européens et américains de Monrovia, capitale du Libéria à partir du TCD Orage et avec plusieurs hélicoptères Puma. Pour donner un signal aux États-Unis avec lesquels nous étions en froid depuis l’affaire d’Iraq, on fit débarquer à Abidjan en premier la centaine de citoyens américains qui venaient d’être secourus par la France.En juin 2003, l’heure de la relève a sonné et un binôme de deux généraux est mis en place : le général de division JOANNA pour une durée d’un an et le général Emmanuel de RICHOUFFTZ (promotion Général de Gaulle). Celui-ci, quittant la 3e brigade mécanisée, est nommé général adjoint de l’opération Licorne jusqu’à septembre 2003. Ce mandat sera marqué notamment par le pillage par les rebelles des banques de Bouaké et de Man. Durant cette période, le pays est encore coupé en deux par la zone de confiance, placée sous la responsabilité des “forces impartiales” dont celles de Licorne.D’octobre 2003 à février 2004, le commandement tactique de Licorne est confié au général Bertrand RACT-MADOUX (2/2) commandant la 2e brigade blindée. La force Licorne est constituée de régiments de cette brigade (RMT, 12e Cuirassiers), renforcés du 27e BCA, du 1er REC et d’équipes du 2e Hussards. L’intervention d’une brigade blindée en Afrique noire en a surpris certains…Durant ce mandat, outre des manifestations monstres à Abidjan, trois éléments majeurs sont à noter. Tout d’abord le colonel MANGOU déclenche une importante offensive nocturne avec ses troupes pour franchir la zone de confiance en direction de Bouaké. Cette tentative a entraîné des combats violents au cours desquels nos marsouins ont tenu tête, toute la nuit et avec courage, à des centaines d’Ivoiriens déchaînés. À l’aube, un AMX 10 RC du 1er REC a détruit à bout portant un BTR 60 ivoirien ce qui a contribué à calmer sérieusement la situation.Dans le nord du pays, à Khorogo, de nombreux officiers ivoiriens étaient retenus prisonniers depuis un an par les rebelles dans de très mauvaises conditions. Nous avons pu conduire une action en souplesse au cœur de la zone rebelle, qui a permis leur libération et leur retour en avion jusqu’à Abidjan. Action saluée par le président Gbagbo qui nous était pourtant hostile.Mais le pays était toujours coupé en deux par la zone de confiance, le nord restant aux mains des rebelles. Conformément aux orientations du CEMA et grâce à des négociations incessantes et fructueuses avec le colonel Bakayoko, chef d’état-major des rebelles, nous sommes parvenus à déployer progressivement les unités de Licorne jusqu’au nord du pays, aux frontières avec le Mali et le Burkina Faso, au grand soulagement des populations.Deux petits-cos ivoiriens mourront peu après. Désiré Bakassa TRAORÉ (1/1) est mort d'un arrêt cardiaque le 3 juillet 2005 quelques jours après avoir été agressé à la sortie d’un dîner à l'ambassade de France. D’après le chef d’état-major ivoirien (le colonel MANGOU) « Il s'était rendu nuitamment à une invitation lancée par une puissance étrangère sans autorisation de la hiérarchie ! »Quant à Antoine Kessé TIÉMOKO (2/1), ancien commandant du bataillon blindé ivoirien, il est mort après une courte maladie le 4 août 2008.Enfin, le général de division Antoine LECERF (3/3) commandera l’opération Licorne de juin 2006 à juillet 2007. Durant son mandat, il cherchera à préparer un projet de rénovation de l’armée ivoirienne et sera aidé en cela par notre camarade Jacques VILLELONGUE (2/2), qui a soutenu à chaque mandat ses petits-cos par son action pertinente dans la réserve.Nous avons ici l’exemple de l’engagement durable et extraordinaire de notre armée aux côtés de nos frères d’armes d’un pays africain ami.2010 – FRANCE – Cyberdéfensepar Marc Watin-AugouardIl y a plus de cinquante ans, nous étions dotés de postes radio rudimentaires qui nous permettaient de communiquer dans un rayon d’action de quelques kilomètres. Parfois il nous arrivait de capter, depuis la lande de Coëtquidan, grâce à l’ionosphère, quelques bateaux soviétiques au large de la Bretagne, voire les taxis G7 de Paris. Cinquante ans plus tard, nous sommes passés d’un système centralisé à un système distribué, à une toile que l’on dit sans frontière. Le substrat numérique s’intrique désormais dans le milieu terrestre, maritime, aérien et spatial. Nouveau domaine militaire, le cyber est partout, dans tout, pour tous, contre tous. Il est objet et sujet de la cybersécurité, épée et bouclier. Chacun de nous, officier de la promotion Linares, a été le témoin et plus souvent acteur d’une métamorphose numérique, encore inachevée, qui élargit le champ de bataille ou celui de l’insécurité, du réel vers l’immatériel. Oui tout a changé, mais rien n’a changé !Rien n’a changé, car le fantassin sera toujours le combattant du dernier mètre, le gendarme l’homme de la lutte face à face contre une violence exacerbée. Tout a changé avec le soldat ou le gendarme augmenté, avec le chiffrement de bout en bout, avec le “cloud” de combat, avec le réseau Rubis, premier réseau numérique au monde, avec le programme Scorpion dont l’anagramme inclut l’info-valorisation, avec le Félin aux liaisons intégrées, avec le gendarme dans sa bulle informationnelle. J’ajouterai avec l’intelligence artificielle, laquelle soulève bien des questions éthiques, tant du point de vue du droit des conflits armés que du droit applicable à la sécurité intérieure. Une intelligence artificielle qui nous oblige à réinventer le rôle du chef, dont la décision réfléchie est concurrencée par des systèmes plus ou moins autonomes qui mobilisent l’info-sphère en quelques secondes.Tout a changé, mais rien n’a changé, car le cyber n’exclut pas le danger qui appelle ardeur, courage, esprit de sacrifice. Nous ne gagnerons pas la guerre avec l’arme cyber, mais nous pourrions la perdre à cause d’elle, faute de capacités défensives, mais surtout offensives. Nous ne préserverons pas la paix publique avec le cyber, mais, faute de capacités d’investigation, nous pourrions céder du terrain à la cybercriminalité, criminalité organisée transnationale, exploitée aussi par les États voyous ; une cybercriminalité qui est l’antichambre de la guerre avec l’introduction d’autres moyens. On ne gagne pas la bataille du renseignement avec les seules techniques spéciales d’investigation, alors que la source humaine demeure nécessaire dans la finesse de l’appréciation.Cette métamorphose, nous ne l’avons pas subie mais accompagnée, je dirais même conduite. Je pourrais citer des équipements, des organisations, des doctrines, des modes d’action auxquels pourraient être associés plusieurs d’entre nous. Je pourrais aussi mentionner un Forum international de la cybersécurité, In Cyber, événement majeur en Europe, fondé par l’un d’entre nous. Nous n’avons rien subi pendant ce demi-siècle ! Toute promotion connaît l’invariant et le contingent. Le contingent est la marque du temps, des circonstances. Notre regretté commandant de bataillon, le général Béchu écrivait à propos de nous : « Ils ne sont pas comme nous ». Heureusement dirais-je, car on ne peut aujourd’hui reproduire l’histoire qu’ont vécue nos grands anciens en Indochine ou en Algérie. L’invariant c’est ce qui nous rassemble, ce qui fait que l’on se ressemble avec la même ardeur, le même enthousiasme. Une IA générative, en réponse à ma question, me dit que « Les vertus du saint-cyrien reflètent les valeurs et les principes qu'un officier de l'armée française doit incarner et qui se résument souvent à travers le célèbre triptyque : “honneur, fidélité et courage”. »Voilà qui est intemporel et constitue notre socle commun !Mais s’agissant du contingent qui épouse le siècle, oserais-je faire une prédiction pour nos jeunes camarades ? Le cyberespace est fait de plusieurs couches, dont la couche cognitive, celle des contenus, du sens, du faux sens, du non-sens, du contresens. Nous avons concentré tous nos efforts dans le cyberespace sur la protection des systèmes d’information, sur la donnée principale cible des prédateurs. Mais aujourd’hui nous découvrons que les systèmes les plus sophistiqués et les moins bien protégés sont nos cerveaux qui ne disposent ni d’antivirus ni de “firewall” sauf notre capacité à discerner, à plaquer notre esprit critique sur ce qui est présenté comme vrai pour mieux déjouer les manipulations, les faux vrais, les vrais faux. Nous le savons depuis longtemps, le cyberespace n’existe pas pour les Russes qui évoquent l’espace informationnel. “La bataille suprême est engagée”, celle de la civilisation, celle qui a pour vainqueur celui qui échappe à la tyrannie du business ou à celle du tyran. Cette bataille, ce sera la vôtre ! Vous ne la gagnerez pas grâce à la seule technologie, mais parce que vous saurez connecter votre cerveau, votre cœur et vos tripes. L’intelligence, l’humanité, le courage ! 2011 – France – CEMATpar Bertrand Ract-MadouxIl m’a été demandé de vous dire quelques mots sur mon expérience de CEMAT, et je vais essayer de vous montrer qu’il vous faudra faire attention car vous allez voir que n’importe quel officier dans une promotion peut se retrouver CEMAT un jour ! Je voudrais tout d’abord revenir un peu sur mon parcours qui n’a rien d’exceptionnel mais en revanche a été très varié.Fils d’officier, né à Saumur, j’ai suivi les nombreuses affectations de mon père pour arriver en Corniche sciences au Prytanée, puis rejoindre Coëtquidan, puis Saumur, ce qui n’est pas très original !Lieutenant au 8e Hussards en Alsace puis capitaine d’un escadron d’éclairage en Allemagne j’ai donc débuté dans la reconnaissance avec des appelés et attendu avec patience et ardeur notre “ennemi conventionnel”, face à l’est, alors que certains de nos petits-cos étaient déjà en Afrique… J’ai été formateur d’élèves-officiers de réserve puis responsable du budget et des études logistiques à la 15e division d’infanterie à Limoges ! En sortant de l’École de guerre, j’ai été nommé commandant en second d’un régiment de chars à Verdun. Désignés en renfort pour la guerre du Golfe en 1990, nous ne sommes pas partis car ce fut une guerre très courte ! Du coup j’ai été engagé en opération au tout début de la crise en ex-Yougoslavie dans l’hiver 1991-1992.De 1992 à 1995, je sers au bureau études de l’EMAT et suis responsable notamment de la guerre optronique et surtout des blindés à roues, dont un projet de famille de blindés franco-allemands, ancêtres du VBCI, du Griffon et du Jaguar. En juillet 1995, je rejoins Valence à la tête du 1er Spahis et au début 1996 je commande le bataillon d'infanterie n° 2 de l'IFOR, avec l’OTAN, dans la région de Sarajevo.À l'issue je suis désigné comme responsable du recrutement pour l’Île-de-France et l’Outre-mer. Je rejoins ensuite le CHEM et l’IHEDN puis l’EMA au bureau études et stratégie militaire (ESMG). Je suis alors le rédacteur du CEMA.En août 2002, je prends la tête de la 2e brigade blindée à Orléans et participe l’année suivante à l'opération Licorne en Côte-d'Ivoire, comme nous l’avons vu.En 2004, je retrouve l'état-major des armées comme adjoint au major général des armées et chef de la division ESMG. Après 3 années, je suis, à ma grande surprise, choisi comme directeur de cabinet du DGSE. En tant que n° 2 de ce service secret, durant 4 ans, je me trouve directement impliqué dans le suivi des crises comme la Géorgie en 2008 ou la Libye en 2011, la gestion des prises d’otages et la lutte contre le terrorisme djihadiste. Ce sera une des fonctions les plus exigeantes et les plus variées de ma carrière.Une nouvelle surprise : je suis nommé chef d’état-major de l’armée de terre (CEMAT), le 1er septembre 2011. Cette fonction est passionnante car on est responsable des hommes et femmes de l’armée de terre, de leur recrutement à leur fin de service, de leur formation, leur entraînement, leur sélection et leur avancement, ainsi bien sûr que de leur équipement. Pour évaluer leur moral et leurs conditions de vie, on va les rencontrer sur les théâtres d’opérations. En cas de blessés ou de tués en opération, c’est le chef d’état-major qui est responsable vis-à-vis de leurs familles ; il les reçoit, les informe et les soutient, aidé en cela par le gouverneur de Paris, la CABAT et le commandement de proximité.Le CEMAT est le défenseur de son armée, des effectifs, des régiments, des équipements et du budget : dure mission dans la période de déflation que nous avons connue et qui nous amènera à menacer de démissionner en 2014 pour préserver le budget.Le CEMAT n’est jamais seul, sauf au moment de décider… Mais il est très bien entouré et je dois dire que j’ai très peu changé mon environnement durant trois ans. À l’inverse, je n’apprécie pas beaucoup les chefs qui rejoignent chaque nouveau poste avec leur équipe de fidèles. Quelques réflexions personnelles :J’ai été employé dans les postes très divers au cours de toutes ces années. Hormis le fait que cela rend la vie intéressante, cela confère une connaissance précieuse et complète de nos armées. Je puis donc confirmer qu’il n’y a pas de sot métier dans nos armées. J’avais reçu de mon père deux conseils : l’un « Ne pas se prendre trop au sérieux » et l’autre « Il est indigne d’avoir peur de ses chefs » ! Croyez-moi, ils sont tous les deux aussi précieux, car si on n’y prête pas attention on peut facilement se croire “arrivé”, en particulier quand on commande, que l’on soit colonel ou général ! Par ailleurs, il vous arrivera peut-être de croiser (ou de subir) des chefs odieux ou injustes ; il faut dans ce cas tenir bon et ne jamais céder, car in fine ce sont eux qui cèdent… enfin normalement.Faites confiance à vos chefs. D’une part car ils sont normalement bienveillants à votre égard, mais aussi parce que ce qui est un problème à votre niveau ne l’est généralement plus au leur.Enfin, je vous recommande de connaître la vie et la situation de famille de vos subordonnés car celles-ci influent souvent sur leur moral et leur efficacité. De façon générale, il faut tout faire pour préserver la cellule familiale, souvent mise à mal par notre métier. En la matière, le célibat géographique n’est jamais à conseiller.En conclusion, je ne sais pas si je vous ai donné envie de devenir CEMAT… mais en tout cas, croyez bien qu’il est inutile et néfaste d’y penser trop tôt ! Je vous conseille, à chaque niveau, de vivre pleinement votre fonction et d’exprimer, le moment venu, ce que vous aimeriez faire après. Comme cela, vous vivrez heureux et confiant dans l’avenir. Le Casoar Magazine N°258 - Juillet 2025

https://www.saint-cyr.org/medias/image/thumbnail_184010558968107767c3526.jpg